目標仕様の検討

|

PIN DIODEによるRF AGCはあまり自作例が無く、HJ(#94)に概略紹介されていますが、具体的にどのような仕様で検討すればよいのか判りませんので、以下の項目について予備調査してみました。

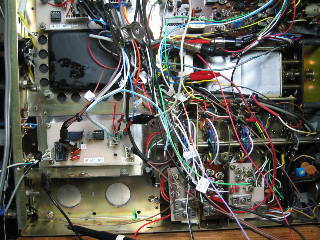

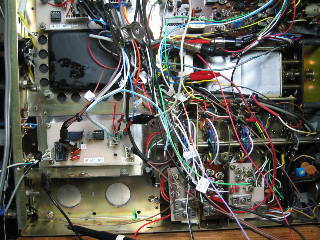

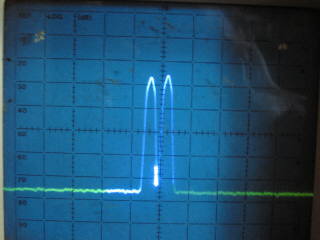

左の写真は当局の10月17時頃のANT入力レベル。 CF 7MHz, SPAN 1MHz/div , BW 100kHz , Ref-10dBm アンテナは、7Mフルサイズダイポール 10mHを使用

スペアナ画面より、7.2MHz付近に-25dbm程度の放送波が確認できます。これらの放送波はAM波につきピークでは-20dbm程度の信号がANTから入ってきていると推定できます。 |

|

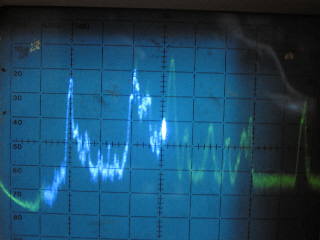

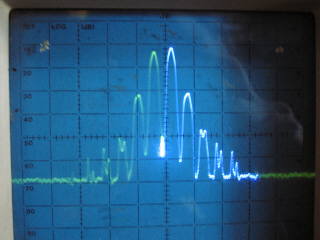

左の写真はオリジナルFT-101ZのIF OUT端子のIMD波形 CF 9MHz, SPAN 50kHz/div , BW 10kHz , Ref+10dBm アンテナ入力には10.7MHz 2TONE信号 -20dbmを入力、受信周波数10.5MHz

スペアナ画面より、9MHzのIF出力は0dbm、3rd IMDは-25dbしかありませんので、受信周波数は200kHzも離れていますがざわついてきます。オリジナルFT-101ZではANT入力-30dbm付近

からIMDが悪化しだし-10dbmでは3rd IMDは-15db程度まで悪化します。 |

|

RF AGCの仕様として以下のように決定し、ブロック図を示します。

|

組み立て

|

左写真は、RF AGC基板。チップ部品を多用していますので基板上は比較的すっきりしています。2.5mmピッチのコネクタはジャンクのラジカセ基板からはずしたコネクタを切ったり

、ヘッダーピンを利用しています。ロック機構を切り取っているので振動には弱いですがシャックで固定して使用するには問題ありません。

|

回路

回路図を下図に示します。

ANTコネクタからの信号は受信機本体のヒューズを通して本ユニットに入力され、中波帯阻止のHPFを通して、受信機本体のATTを経由してプリセレクターの一次側コイルに

入力されます。

ATT出力をPIN DIODEでGNDに落とすことでゲインを可変します。単にGNDへ落とすだけなのでインピーダンスマッチングのずれと減衰量がとれないなどのデメリットもありますが

、信号ラインにシリーズにダイオードを挿入するとダイオード自身のIMDの影響を受けてしまいます。

PIN DIODEの品名がはっきりしません、今ではHSMP-38シリーズが適当ですが、手持ちになく1SV234で実験したところPINダイオードが動作しはじめるポイントてIMDが悪化します。

たまたま一本だけあったHP製を使用したところIMD劣化は問題にならないレベルでした。

MIXからのIF信号はBufferを兼ねた簡単なAMPで増幅され検波用ショットキーダイオードで整流し、OPアンプでDC増幅後PINダイオードのBIASとします。時定数はR5/C7で決まりますが

IF AGCとの競合しないようゆっくり目の時定数にしました。

AGC/OFF/MGCの切り替えはオリジナルのメーター切り替えSWを流用しました。ここで使用するOP AMPは単電源用が必要です。

AGC特性

|

|

|

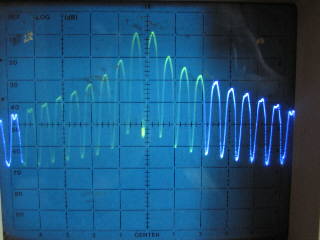

スペアナ設定はCF 9MHz, SPAN 50kHz/div , BW 10kHz , Ref+10dBm アンテナ入力には10.7MHz 2tone信号 受信周波数10.5MHz

右スペアナ画面より、9MHzのIF出力は-15dbm、3rd IMDは画面からは読み取れませんが-50db以下で、RF AGC無しと比較して信号は-15dbになりますが3rd IMDはそれ以上に低減していますので

RF AGCのATT効果が出ています。

中央画面ではANT入力に0dbmを入力した場合のIF OUT波形。実際に当局の受信環境ではスーパーローカルがQRVした場合に相当します。AGC OFFでは全く使えませんがRF AGC ON(右波形)にするとなんとか

使えるレベルまで回復します

オリジナルFT-101ZではANT入力-24dbm辺りからIMD劣化がはじまり-16dbmで完全に飽和しますが、RF AGC有では-30dbm付近からAGCが効き始め0dbm入力でも飽和しなくなります。普段はRF AGCはほとんど

動作しませんが、7MHz帯の17時頃から夜間にかけてRF AGCが効果的に動作しています。

回路図

今後の計画

今回のRF AGC UNITの製作により、ANT〜SP OUTまで一通り信号が通るようになって実際に7MHzや3.5MHzをワッチしながら問題点を抽出しています。この後VFO SW周りの仕様を決めて基板を作っていきます。